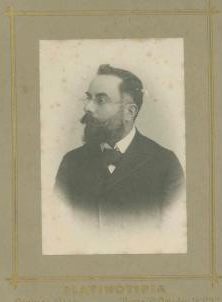

Scheda Biografica di Giovanni Domanico

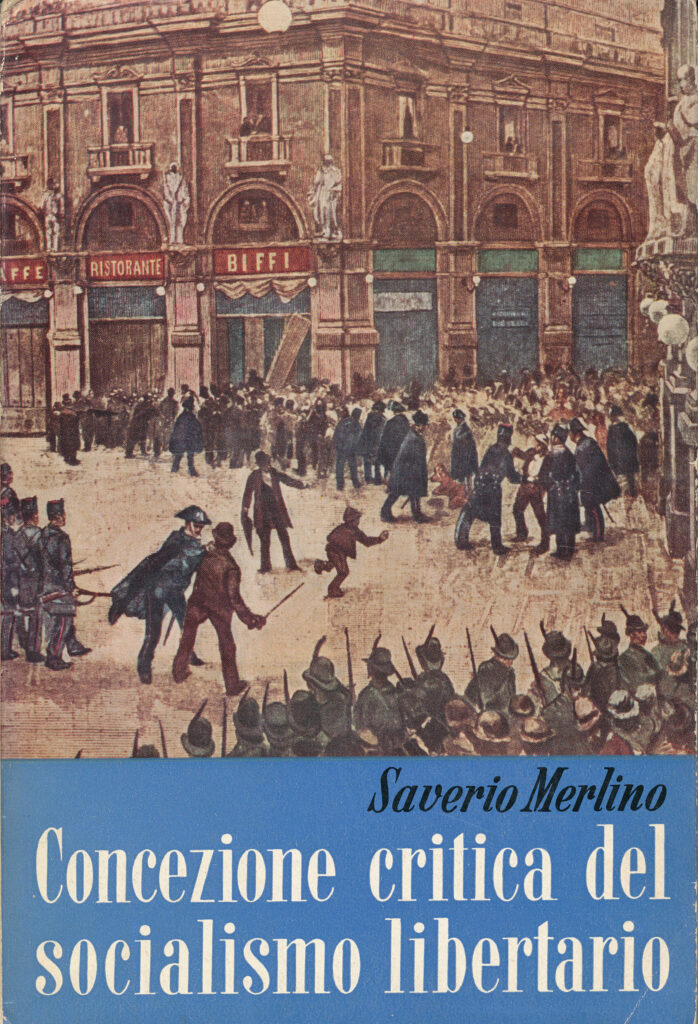

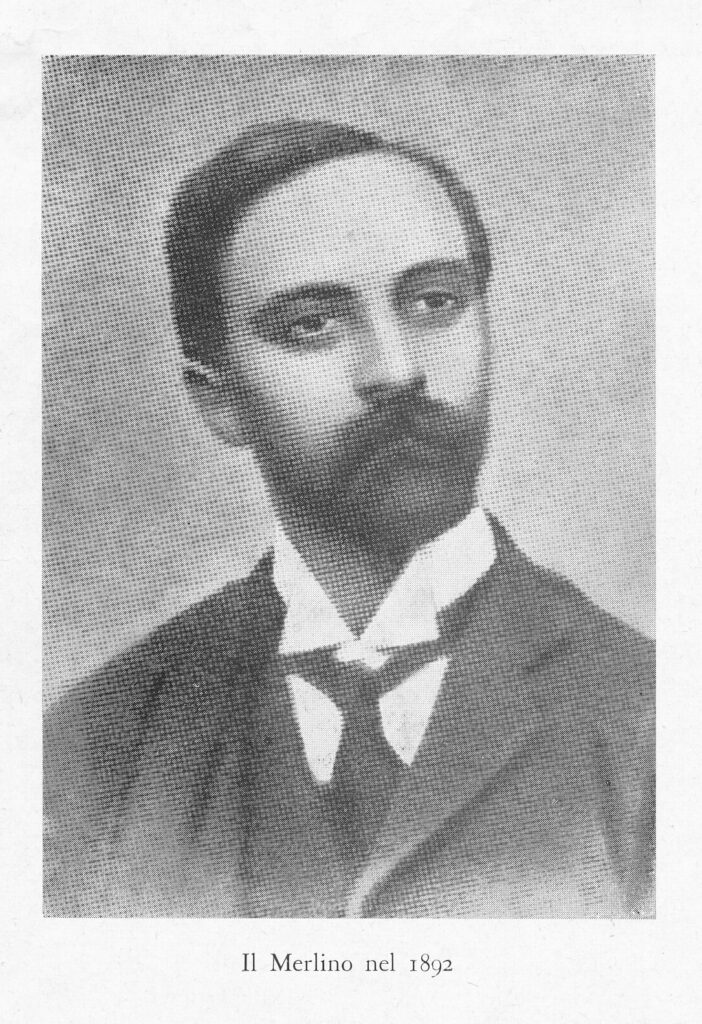

Nacque a Rogliano (CS) il 17 agosto 1855 da Domenico e Caterina Cardamone. Il padre Domenico era un proprietario terriero e un apprezzato enologo e produttore di vini, che poteva contare su diverse amicizie con gli uomini del potere. L’attività politica di Giovanni Domanico iniziò molto presto, quando era ancora studente a Napoli. Nel 1872, dopo aver conosciuto Errico Malatesta in carcere, dove era finito per aver preso parte a una manifestazione anticlericale, fondò a Rogliano la prima sezione calabrese dell’Internazionale. Da questo momento la sua attività non conobbe tregua, nonostante un’ammonizione comminatagli nel 1874 dal pretore di Rogliano. Viaggiò per tutta Italia, finanziato dalla famiglia, e ebbe parte attiva in diverse iniziative giornalistiche. Nel 1878 si sposò a Perugia con Giuseppina Maravalli, sorella dell’anarchico Ruggero; fondò il «Il Socialista», primo periodico libertario calabrese; e costituì con Giuseppe Fasoli una sezione internazionalista a Rocca Imperiale, nel cosentino. Processato per questa sua attività, lasciò l’Italia e riparò in Svizzera dove conobbe Andrea Costa e Gnocchi-Viani. Influenzato dalla loro impostazione evoluzionistica, al suo rientro in patria partecipò a Ravenna al 2° Congresso del Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna (1883) e tentò di costituire a Napoli una Lega dei figli del lavoro. Negli anni seguenti divise la sua attività fra Cosenza, dove nel 1885 dette vita alla «Rivista calabrese», Napoli, dove diresse il periodico «L’Italia all’estero», e Perugia. Collaborò inoltre in questo periodo a «Il Diritto» e a «La Tribuna», entrambi di Roma. Nel settembre del 1889 partì alla volta di Buenos Aires per impiantarvi una filiale per il commercio dei vini paterni. Ritornato in Italia nella primavera del 1891, si stabilì a Perugia e riprese la sua attività pubblicistica anarco-socialista che si concretizzò con il settimanale «L’Umbria» (1891) nel capoluogo, con «La Plebe» (1891) a Terni e con «La Tribuna dell’operaio» (1892) e «La Questione sociale» (1892) a Prato. Sempre nel 1891 partecipò a Milano al Congresso operaio italiano e nell’agosto dell’anno dopo fu presente anche a Genova al 1° Congresso del futuro PSI. Dopo un infruttuoso tentativo del 1893 di stampare nella sua tipografia di Prato una traduzione del Capitale di Marx, l’anno seguente diede vita a Cosenza all’«Humanitas» e nel 1895 trasformò per breve tempo in quotidiano il settimanale satirico romano di Podrecca «L’Asino». Trasferitosi a Resina, alle falde del Vesuvio, nel 1896 diede vita alla Federazione socialista napoletana; in aprile fu tra gli organizzatori a Napoli del 1° Congresso meridionale socialista; e fondò a Portici il periodico domenicale «Avanti!», fusosi poi con «Il Socialista» di Napoli. Negli stessi anni attivò anche la Federazione socialista calabrese, di cui divenne il segretario, organizzandone il 1° (Palmi, marzo 1896) e 2° (Catanzaro, settembre 1897) Congresso regionale. Nel 1896 partecipò anche al 3° Congresso internazionale socialista di Londra prima e al 4° Congresso del PSI a Firenze poi. Nel marzo dell’anno dopo si candidò senza successo alle elezioni politiche nel collegio di Rogliano, e in settembre fu ancora delegato a Bologna al 5° Congresso del PSI. La sua militanza nelle fila socialiste era però giunta al culmine. Nel marzo del 1899, nell’ambito della polemica contro il revisionismo della «Rivista Critica del Socialismo», diretta da Francesco Saverio Merlino ma da lui finanziata, venne espulso dal PSI perché appartenente alla massoneria e perché sospettato di essere un informatore della polizia. Abbandonata forzatamente la militanza si dedicò alla compilazione delle memorie (Un trentennio nel movimento socialista italiano, 1910), e ad un’opera sulla storia dell’Internazionale (L’Internazionale. Dalla sua fondazione al congresso di Chaux-de-Fonds, 1864-1870, 1911). Dopo un soggiorno a New York nel 1908, nel 1911 riuscì a vincere un processo per diffamazione contro il giornale socialista fiorentino «La Difesa», che lo accusava apertamente di essere una spia (accusa che le ricerche storiografiche del secondo dopoguerra accerteranno tuttavia completamente, a partire per lo meno dal 1879). Dopo aver aderito al partito repubblicano, si schierò tra gli interventisti allo scoppio della guerra e continuò la sua azione nella massoneria, alla quale apparteneva fin dal 1874. Morì a Napoli il 21 marzo 1919.

► Per approfondire:

► Giuseppe Masi, Domanico Giovanni, Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani, 2 voll., Pisa, BFS, 2003-04.

► Giuseppe Masi, Domanico Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

► Giuseppe Masi, Domanico Giovanni, Dizionario Biografico della Calabria Contemporanea, Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (ICSAIC), 2020.

► Domanico Giovanni (Jeannetton, Le Vagre), Archivio Biografico del Movimento Operaio (ABMO). [In alternativa al pdf, si veda la scheda direttamente nel sito dell’ABMO, dove è possibile anche accedere ad alcuni documenti].

► Giuseppe Masi, Domanico Giovanni, in Franco Andreucci – Tommaso Detti, Il Movimento Operaio Italiano. Dizionario Biografico 1853-1943, vol. 2, Roma, Editori Riuniti, 1976.